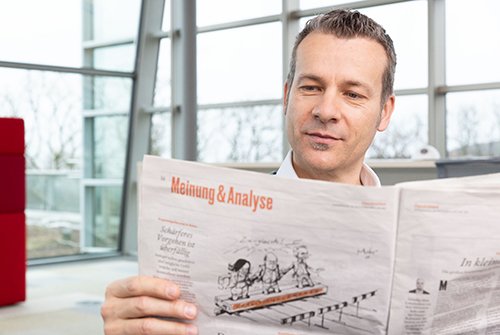

Intro: Fidelity präsentiert: den Fidelity Kapitalmarkt-Podcast. Ein Gast, ein Thema – und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarkt-Stratege Carsten Roemheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast – und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäf-tigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.

Carsten Roemheld: Der Krieg in der Ukraine ist für die meisten US-Amerikaner weit weg. Doch wenn die Lage weiter eskaliert und ein neuer kalter Ost-West-Konflikt droht, ist Zusammenhalt gefragt. Der wiederum scheint aktuell schwierig; trotz des öffentlichen Schulterschlusses im Westen. Zuletzt stellte sich beispielsweise die Türkei länger gegen einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden und weiterhin geben nur wenige Mitgliedstaaten die von den USA geforderten 2 % ihres Haushalts für die Stärkung des Militärs aus. Und die europäische Führung im Bündnis scheint Deutschland längst an das traditionell eher US-skeptische Frankreich abgegeben zu haben.

In den USA sieht die Lage nicht eben besser aus: Präsident Joe Biden wirkt angeschlagen, rückt mit seiner leiseren Art die USA nicht zu sehr ins Rampenlicht, scheint nicht daran interessiert, eine Vorrangstellung in der Welt auf- oder auszubauen. Zudem ist da noch das ungelöste Taiwan-Problem. Der schwelende Konflikt mit China verdient eigentlich die volle Aufmerksamkeit strategischer Art der USA.

Wie verändert sich angesichts der globalen Zeitenwende das politisch-gesellschaftliche Klima in den USA? Bleibt das Land zerrissen in seinem Kulturkampf zwischen Demokraten und Republikanern? Geben die USA den Führungsanspruch in Europa ab? Oder eint die neue Konfrontation mit Russland und führt die Weltmacht zu neuer Stärke? Und was bedeutet all das für die transatlantischen Beziehungen?

Genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast Thomas Kleine-Brockhoff. Er ist Vizepräsident und Leiter des Berliner Büros des US-amerikanischen ‚German Marshall Fund of the United States‘. Das ist eine vom deutschen Staat finanzierte Stiftung mit Hauptsitz in Washington, die eben jene transatlantischen Beziehungen fördern will und die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Herr Kleine-Brockhoff war zuvor US-Korrespondent bei der renommierten Wochenzeitung Die Zeit und er war Redenschreiber für den Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Heute ist Dienstag, der 9. August 2022, mein Name ist Carsten Roemheld, ich bin Kapitalmarkt-Stratege bei Fidelity und freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten mit Thomas Kleine-Brockhoff.

Herzlich willkommen beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity.

Thomas Kleine-Brockhoff: Herzlichen Dank.

Carsten Roemheld: Herr Kleine-Brockhoff, erklären Sie uns zu Beginn noch einmal kurz auf: Was genau ist der German Marshall Fund und was ist das Ziel Ihrer Arbeit?

Thomas Kleine-Brockhoff: Vor 75 Jahren, genau in diesem Jahr, hat George Marshall den Marshallplan, der nach ihm benannt wurde, in einer Rede ausgerufen zur Hilfe der westeuropäischen Länder nach dem Krieg und auch zur Eindämmung des aufkommenden Kommunismus. 50 Jahre sind es her, also 25 Jahre danach hat Willy Brandt an gleicher Stelle eine Art Dankeschön der Bundesrepublik Deutschland überbracht, nämlich ein Stiftungskapital zur Gründung des dann später so benannten ‚German Marshall Fund of the United States‘, als Zeichen der Dankbarkeit und als lebendes Denkmal und als Grundlage für weitere transatlantische Arbeit. Heute ziehen wir nur noch 20 % unserer Einkünfte aus diesem Stiftungskapital, aber es ist eben vor 50 Jahren die Grundlage gelegt gewesen.

Carsten Roemheld: Jetzt steht ja der Krieg in der Ukraine im Fokus des Weltgeschehens, das sie vor allen Dingen aus der transatlantischen Brille betrachten, und die Position der westlichen Nationen wird dabei ja öfter durchaus kontrovers diskutiert. Es geht immer wieder auch um die Führungsmacht der westlichen Welt, also vor allem der USA, und die Debatte schwankt so ein bisschen zwischen „Warum greift der Westen nicht aktiver ein?“ und „Was ist zu viel Einmischung in diesen Krieg?“. Welche Meinung herrscht denn in der US-Bevölkerung augenblicklich vor?

Thomas Kleine-Brockhoff: Die amerikanische Bevölkerung war ja zunächst mal äußerst beeindruckt vom Führungswillen und vom Widerstandswillen der Ukrainer. Man kann nicht sagen, dass es eine tiefe, langfristig grundierte Beziehung besonders der amerikanischen Bevölkerung zur Ukraine gegeben habe. Mancher Amerikaner weiß kaum, wo das ist, aber die Art, sich gegen die Aggression Putins zu wehren – besonders dieser Satz des ukrainischen Präsidenten Selenskyj „I don't need a ride, I need ammo!“, also: „Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition!“, der sich nicht verdrücken wollte, und dies genau, nachdem die afghanische Führung wenige Wochen vorher Reißaus genommen hatte –, war ja im Grunde die Gegenerfahrung.

Das war die Grundlage für eine ganz breite Unterstützung der Regierungsposition, die im Übrigen – ganz seltener Fall im Kongress – von der Opposition geteilt worden ist; die Ukraine so massiv zu unterstützen. Diese massive Anteilnahme, Teilnahme und Unterstützung bröckelt. Sie bröckelt deshalb, weil die, ich sage mal, die Bereitschaft westlicher Gesellschaften, sich lange auf ein Thema einzulassen, im Medienzeitalter ohnehin begrenzt ist und andere Themen drängen in den in den Vordergrund. Und die Dauerhaftigkeit dieser Unterstützung, daran kann man Fragen stellen, aber für den Moment ist sie da.

Carsten Roemheld: In der deutschen Gesellschaft ist das ja ein sehr breites Thema. Der Ukrainekonflikt ist sehr präsent, das Land ist uns nah, viele Flüchtlinge sind bei uns angekommen und die Frage des russischen Gases, der Energieversorgung in Deutschland, stellt sich ja täglich, wobei uns ein teurer und womöglich kalter Winter bevorstehen könnte. Aber auch für die USA ist das Ganze nicht ganz unkritisch: Sie müssen ja die Beziehungen zu Saudi-Arabien jetzt gerade neu aufarbeiten, versuchen, dort eben Importe von schwerem Heizöl aus Russland auszugleichen – auch Venezuela. Ist von diesen Überlegungen schon viel bei den US-Bürgern angekommen ihrer Meinung nach?

Thomas Kleine-Brockhoff: Also es ist ja so, dass in der politischen Landschaft zumindest auffällig ist, dass Joe Biden angetreten ist mit einem, sagen wir mal, großen Ausrufezeichen: Demokratie als Leitstern, demokratische Allianzen als Gegenbild gegen die zunehmende Autokratisierung der Welt. Und dazu zählte auch die Distanzierung von Saudi-Arabien nach dem grausigen Mord an dem Journalisten Khashoggi. Und dort hat er sich eigentlich darauf festgelegt, ein distanteres Verhältnis zu Saudi-Arabien aufnehmen zu müssen und zu wollen.

Jetzt sehen wir, dass der Realismus und die Zwänge dieser Krise auch Joe Biden Kreide fressen lassen müssen. Anders ist ja der Besuch in Saudi-Arabien kürzlich nicht zu bewerten. Ich glaube, diese Wende, die darin liegt, nicht nur demokratische Werte, sondern auch Realismus und Macht wahrzunehmen und entsprechend zu handeln, das kommt schon an in der amerikanischen Bevölkerung; dass ihr Präsident da einige Pirouetten drehen musste, um dahin zu kommen.

Carsten Roemheld: Ja, ‚Kreide fressen‘ ist auch ein Motto, was wir für die deutsche Bundesregierung sicherlich auch in Anspruch nehmen können! Aber lassen Sie uns weiter bei Joe Biden bleiben und erst mal ihn fokussieren: Er fing ja relativ kraftvoll an und wollte einige deutliche Kursveränderungen gegenüber Donald Trump einbringen. Jetzt wird er in den Medien immer häufiger so als schwach und gebrechlich dargestellt bzw. das Bild von ihm herrscht eben in der Öffentlichkeit. Ist das für ihn auf diese Weise auch schwer, die Bevölkerung von sich weiter zu überzeugen? Oder ist es vor allem auch das Inflationsthema, was ihm momentan sehr viel stärker zu schaffen macht?

Thomas Kleine-Brockhoff: Ja, außenpolitisch ist es ja eine Achterbahnfahrt gewesen. Sie haben es gesagt: ein starker Beginn – auch einer, der unheimlich gut vorbereitet war, exzellent exekutiert war. Da konnte man sehen, wie am Schnürchen Außenpolitik abgespult wurde – in Abgrenzung vom Nationalismus und teilweise Isolationismus und vor allem auch von der erratischen Regierungsweise Donald Trumps. Und man hatte den Eindruck, dass kaum war das Skript abgearbeitet und die reale Welt brach über der Biden-Administration herein und Unerwartetes geschah, da wurde es dann schwieriger. Und das ist verbunden mit dem Afghanistan-Rückzug, einer alten Präferenz von Joe Biden, die er ja – kaum an der Macht – dann auch tatsächlich exekutiert hat. Allerdings in einer Weise, die ihn ungemein gekostet hat, und zwar Ansehen im eigenen Land gekostet hat. Weniger gravierend für uns wahrnehmbar in Europa war die Auseinandersetzung um das Rüstungsbündnis mit Australien und Großbritannien zulasten Frankreichs.

Also er hatte außenpolitisch kleinere und mittlere Scherbenhaufen angerichtet; und eigentlich schon vor der Ukraine-Invasion begann eigentlich eine sehr solide, sehr zielgerichtete, sehr auf Allianzzusammenzuführen bedachte Politik Joe Bidens im Hinblick auf die russische Aggression. Man muss eben sagen, es bleibt weiterhin so: Die Europäer sind ein zerstrittener Haufen, es sei denn, die Amerikaner einigen sie. Man sieht die Rückversicherungsrolle Amerikas gegenüber Europa besteht nicht nur in der NATO selber, sondern auch in dem Einigungspotenzial, das uns europäischen Hühnerhaufen dann immer guttut. Das ist der außenpolitische Teil. Ich würde ihn als eine Achterbahnfahrt bezeichnen, mit eigentlich am Ende mehr Licht als Schatten.

Carsten Roemheld: Und wenn Sie die transatlantischen Beziehungen gerade schon angesprochen haben: Wie sehen Sie es momentan? Kommen die Annäherungen voran, die ja von Ihnen am Anfang ins Feld geführt worden sind? Es kam ja, wenn ich jetzt mal Deutschland als Beispiel nehme, da nicht viel zurück sozusagen von dieser positiven Äußerung von Joe Biden am Anfang. Was glauben Sie, wie sich die Situation transatlantisch weiter entwickeln wird? Und was steht auf dem Spiel, wenn es eben nicht zu einer erneuten Annäherung kommt?

Thomas Kleine-Brockhoff: Wenn man die Sache deutsch-amerikanisch und damit etwas enger führt, dann muss man sagen, dass Sie genau recht haben: dass die Biden-Administration zunächst massiv in Deutschland investiert hat, ohne dass was zurückgekommen ist. Und wir haben das alles eingecasht, haben aber nicht zurückinvestiert in die Biden-Administration. Dieses ist da natürlich aufgefallen: dass man alles Mögliche tut, um Deutschland zufriedenzustellen, aber von Deutschland nichts in retour kommt.

Das hat die Ukrainekrise dramatisch geändert. Denn die beiden wichtigsten Gravamina, die die Zweifel an der deutschen Bündnisfähigkeit und -willigkeit in Washington tiefgehend geschürt haben, waren die Tatsache, dass die Bundesrepublik sich immer wieder zu 2 % Verteidigungsausgaben bekannte, aber nie ernsthaft einen Versuch machte, es auch umzusetzen; und das Zweite war Nord Stream 2. Diese beiden Gravamina sind vom Tisch genommen und damit ist auch das Grundargument all der Transatlantik-Kritiker, dass nämlich Europa nur eine Art Kostgänger für Amerika sei und ein Trittbrettfahrer, der nur auf amerikanischer Sicherheit surfen würden, ist praktisch vom Tisch genommen worden. Und das hat das Verhältnis zur Bundeswehr und auch bei den Trump-nahen republikanischen Kritikern drastisch verändert.

Allerdings muss man auch sagen, dass die Haltungen der Bundesregierung, was Waffenlieferung, was Unterstützung gegenüber der Ukraine betrifft, natürlich hinter dem zurückbleiben, was die Amerikaner tun. Und auch das fällt auf. Aber zunächst mal bleibt dieser grundlegende Meinungsumschwung gegenüber Deutschland – der ist gravierend und der ist wichtig und der ist parteiübergreifend.

Carsten Roemheld: Also die Voraussetzung für eine weitere Annäherung sind in dem Fall gegeben. Wenn wir uns mal die innenpolitische Situation noch mal anschauen und seine innenpolitische Autorität, also die von Joe Biden: Es heißt ja häufiger, unter Trump hätte sich Putin vielleicht nicht getraut, die Ukraine anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das Argument wirklich zutrifft. Aber ist denn Biden in der Lage überhaupt, eine starke Führungsrolle einzunehmen? Auch innenpolitisch, wenn es um die Verteidigung eben westlicher Werte gegen Autokraten geht?

Thomas Kleine-Brockhoff: Na ja, also das „mit Trump hätte sich Putin nicht getraut“, das ist natürlich ein Wunschdenken von Menschen, die das zielgerichtet betreiben. Ansonsten kann man dazu nur mit Herrn Steinbrück sagen: „Hätte, hätte, Fahrradkette.“ Das muss man nicht besonders ernst nehmen.

Aber Ihre Frage ist ja total wichtig, nämlich nach der Fähigkeit von Biden, nach innen zu projizieren, Stärke zu projizieren. Und die ist eingeschränkt, das muss man eben ganz klar sagen. Dieses Land ist tief gespalten. Es ist von Joe Biden nicht – entgegen dem, was er selbst angekündigt hat in seiner Amtseinführungsrede – nicht zusammengeführt worden. Nicht nur ist es ihm nicht gelungen, er hat es teilweise ja auch gar nicht versucht – und das hinterlässt Spuren. Und Sie haben auch das schon erwähnt: Gegen diese Inflation kann keiner anregieren. Dass das wahlpolitische Bremsspuren erzeugt, ist evident. Es wäre ein Weltwunder, wäre das anders.

Carsten Roemheld: Sie haben schon wunderbar den zweiten Themenblock eingeleitet, nämlich die gespaltene US-Gesellschaft, die ja wirklich so auffällig zu sein scheint wie selten zuvor. Immer wieder hören wir auch von verschiedenen Splittergruppen, von extremeren Meinungskonfrontation. Glauben Sie, dass das ein Ergebnis der Trump-Administration ist, dass sich diese unterschiedlichen Lager so stark auseinanderentwickelt haben? Stimmt der Eindruck überhaupt oder reden wir hier nur von gewissen Minderheiten, die immer wieder – vielleicht auch medial sehr wirksam – in den Vordergrund treten? Und ist die Gesellschaft in der Breite vielleicht doch nicht ganz so gespalten, wie es der Eindruck erweckt? Oder wie ist Ihre Haltung zu dem Thema, wie sich diese Spaltung der Gesellschaft aktuell äußert?

Thomas Kleine-Brockhoff: Also: Die gibt es, die ist tiefgreifend und sie ist schon von Donald Trump mutwillig und fahrlässig befeuert worden, aber nicht von ihm ausgelöst worden. Ich habe zwölf Jahre in den USA gelebt. Ich fand es faszinierend, zu sehen, dass man unterschiedliche Konsumwelten, gegliedert nach Wahlpräferenzen, hat; dass Republikaner da in andere Läden gehen als Demokraten und dass manche Läden nur in Gegenden gehen, wo auch ihre Wählerschaften sind, weil sich das da nur lohnt. Und das wiederum über die Konsumwelt befördert etwas, was ohnehin schon da ist, nämlich die Selbstsegregation von Bevölkerungsschichten, die nur dahin gehen, wo Leute ähnlich denken.

Dies ist ein faszinierendes und trauriges Element amerikanischer Realität – und sie geht nicht auf Donald Trump zurück, sie war schon längst vorher da. Ich würde diesem Phänomen vier Phasen geben: Begonnen hat das Ganze mit der Kulturrevolution der 60er Jahre von Sex and Drugs and Rock ‘n‘ Roll; eine Art linker Wertewandel, der von Anfang an eine Art Gegenrevolution von rechts erzeugt hat. Also die Infragestellung traditioneller Werte durch die Hippie-Generation hat sofort eine konservative Gegenbewegung ausgelöst, die mit Ronald Reagan erstmals an die Macht gekommen ist. George W. Bush, ich würde mal sagen, der hat rechts geblinkt, ist aber nicht rechts abgebogen. Die dritte Phase war dann – und das haben Sie eben angesprochen – die populistische Revolution, wo das rechtsidentitär aufgeladen worden ist: rechtsidentitär, rechtsnationalistisch, antielitär, isolationistisch, einen starken Staat statt traditionell die Republikaner einen schwachen Staat befürwortend. Und wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten Welle der Spaltung dieses Landes, nämlich wir erleben die linksidentitäre Welle, den Wokeismus und die Ideologieproduktion, die aus den amerikanischen Universitäten über das Land und bis zu uns hinüberschwappt.

Ich kann mir auch nicht anders vorstellen, dass das, was jetzt am Verfassungsgericht geschehen ist, nämlich die Indienstnahme des Verfassungsgerichts für diesen Kulturkampf, die lang wirkenden Benennungskonsequenzen durch Donald Trump, die dazu führen werden, dass eine der letzten von beiden Seiten der Gesellschaft akzeptierten Institutionen dadurch auch erodiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wiederum auf der Linken keine Konsequenzen haben wird. Es ist sogar so, dass es hier und da – darüber gibt es jetzt ganze Bücher! – Leute sich vorstellen, dass das in Gewalt, manche sprechen von einem Bürgerkrieg, münden kann. Es ist also überhaupt nicht abzusehen, dass diese Art von Kulturkrieg einfach verschwindet.

Carsten Roemheld: Sie haben so viele Stichworte genannt, die ich mir auch alle aufgeschrieben hatte. Und ich wollte, bevor wir auf den Supreme Court kommen, den ich auch sehr wichtig finde, noch mal über diese Spaltung der Gesellschaft fragen. Sie haben es am Schluss jedenfalls angesprochen: Wenn es, wie Sie sagen, so ist, dass sich die Bevölkerungsteile jeweils nur mit ihren eigenen Blasen umgeben und auch immer nur einseitig informationsversorgt werden, dann fragt man sich ja, wie diese Spaltung überhaupt überbrückt werden kann. Denn das scheint ja so, als würden die beiden Blasen sich immer extremer und immer isolierter abgrenzen voneinander und eine – wie soll ich sagen? – eine diplomatische Annäherung zwischen beiden erscheint dann in dieser Hinsicht fast unmöglich. Oder wie sehen Sie das?

Thomas Kleine-Brockhoff: Ja, das ist meine Sorge. Denn wenn man hingegangen ist und in der Phase, wo wir noch analog gelebt haben, begonnen hat, in ein Viertel mit Gleichgesinnten zu ziehen und in Städte mit Gleichgesinnten, in Staaten mit Gleichgesinnten zu ziehen, dann hat man sich schon mal selbst isoliert. Wenn jetzt auch die Informationswelt, die entweder durchs Radio, später durchs Fernsehen, jetzt durchs Internet auch noch segregiert wird und die nicht mehr eine gemeinsame Plattform ist, sondern eigentlich nur noch Ideologieplattformen nach eigener Präferenz ausgesucht werden, wird dieser Prozess eigentlich beschleunigt und ins Unendliche verlängert. Es gibt auch im politischen System keine mediatisierenden Elemente, die zur Mitte hin versuchen zu integrieren. Im Gegenteil, einige Elemente des amerikanischen Systems versuchen das Gegenteil oder werden jedenfalls so benutzt und ausgenutzt, als würden sie in die extremisierende Richtung gehen jeweils.

Also mit anderen Worten: die Polarisierung, von der ist kein Ende abzusehen. Ich sehe nur Indizien, die sie verstärken und die sie nicht etwa einhegen.

Carsten Roemheld: Ja, Sie hatten den Supreme Court vorhin erwähnt, der in den letzten Wochen ein paar sehr bemerkenswerte Urteile getroffen hat, die auch langjährige Dinge sozusagen verändert haben und in eine Richtung gebracht haben, eine sehr konservative Richtung. Wir haben eben über das Abtreibungsrecht gesprochen, das sozusagen aufgehoben wurde. Es gab die Entscheidung zum generellen Recht des Tragens einer Handwaffe, zum Beispiel auch in Staaten, die das bislang eben mit weiteren Sanktionen irgendwie verbunden haben oder mit Restriktionen. Wie beurteilen Sie diese Situation, die ja auch durch Donald Trump letzten Endes mit beeinflusst wurde, weil er eben die Möglichkeit hatte, in seiner Amtszeit eben zwei Richter auszutauschen in die konservative Richtung hin? Das ist ja auch ein Punkt, der sicherlich sehr zur Spaltung weiter beiträgt!?

Thomas Kleine-Brockhoff: Absolut. Das Verfassungsgericht war ja trotz der Tatsache, dass seine Benennungen, solange ich mich zurückerinnern kann – schon seit Jahrzehnten –, war immer ein politisiertes Benennungsverfahren und es war immer auch schon polarisiert. Trotzdem ist es gelungen dabei, jeweils Kandidaten zu finden, die zur Mitte hin gesprächsfähig waren und die im Laufe einer langen Amtszeit eine hohe Unabhängigkeit erreicht haben und auch zur Mitte integriert haben. Das hat es erlaubt, dass das Verfassungsgericht als respektierte letzte Instanz existieren konnte und eigentlich nicht einen polarisierenden, sondern einen befriedenden Charakter weiterhin gehabt hat – und zwar egal, welche Mehrheit es am Ende gehabt hat, weil diese Mehrheit gewechselt hat, wechseln konnte und von Entscheidung zu Entscheidung wechseln konnte und gewechselt hat.

Donald Trump hat das beendet. Er hat Richter benannt, die völlig eindeutig bestehen. Den Konservativen ist es gelungen, den Benennungsprozess zu usurpieren, indem sie die Benennung eines linksliberalen Richters so verzögert haben, dass es dazu nicht mehr kommen konnte. Das heißt, der Benennungsprozess selber und die ideologische Vorprägung sind jetzt eindeutig. Das Benennungsverfahren steht in Zweifel, weil diejenigen Senatoren, insbesondere die, die in den Anhörungen zugehört haben, fühlen sich von den Richtern belogen, weil die offenkundig gesagt haben, was man hören wollte, aber nicht das, was sie tun würden, was sie aber schon im Kopf hatten. Das ist ja teilweise erst ein halbes oder anderthalb Jahre her, dass diese Anhörungen stattgefunden haben.

Das heißt, ein extremer Sprengstoff sitzt unter dem Verfassungsgericht. Auch hier kann ich mir nicht vorstellen, wie sich das schnell beruhigen würde. Denn diese Richter sind ja alle gerade erst ernannt worden und Teil ihrer Benennung war ja explizit, dass man junge Menschen genommen hat, dass man Menschen genommen hat, die da noch 20, 30 Jahre sitzen können, bis mal eine neue Benennung kommt. Das ist Teil der Taktik. Dahinter steht eine ungeheuer … – Wir reden in Deutschland immer von der ‚National Rifle Association‘ als einer Lobbyorganisation, die so starken Einfluss hat. Man sollte sich mal stärker konzentrieren auf die ‚Federalist Society‘, die hinter den Richterbenennungen steht. Denn Donald Trump brüstet sich damit, dass er deren Listen abarbeitet.

Carsten Roemheld: In der Tat gilt dieses ultrakonservative bis libertäre juristische Netzwerk, das in den 1980er Jahren gegründet wurde, als äußerst einflussreich. Damit ist die ‚Federalist Society‘ ein weiteres Indiz für die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die Sie uns in den vergangenen Minuten so eindrucksvoll geschildert haben, lieber Herr Kleine-Brockhoff.

Im zweiten Teil unseres Gesprächs möchte ich Ihre scharfe Analyse gern um einige Blicke nach vorn ergänzen. Einmal anhand der Frage, ob Donald Trump vielleicht doch noch eine Chance auf eine zweite Amtszeit bekommt, auch angesichts des besonderen Wahlrechts in den USA. Dann geht es aber auch um die großen weltpolitischen Fragen: Was passiert gerade in Taiwan? Steht uns eine neue Spaltung zwischen Ost und West bevor? Und wie kann der Westen darauf reagieren politisch und wirtschaftlich?

Über all das sprechen wir im zweiten Teil beim Fidelity Kapitalmarkt-Podcast mit Thomas Kleine-Brockhoff, dem früheren Redenschreiber von Bundespräsident Joachim Gauck und Leiter des Berliner Büros beim German Marshall Fund.

Hören Sie rein!

Ihr Carsten Roemheld

Outro: Das war der Fidelity Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Roemheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fonds-Prospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.